Il mistero del manoscritto "arabo"

Qualche anno fa, durante il mio studio sulla contessa Ines Castellani Fantoni (1849-1897), scrittrice vicina al movimento letterario del “Verismo” italiano, meglio conosciuta come “Memini”, mi misi in comunicazione con lo studioso Giancarlo Vettore, che abita nel luogo dove la scrittrice soggiornò gli ultimi anni della sua vita e dove era la residenza della sua famiglia, ad Azzate, in provincia di Varese.

La contessa sposò il conte verdellese Luigi Benaglio (1843-1908) e la coppia, dopo il matrimonio, risiedette vari anni a Verdello, in provincia di Bergamo, dove Memini sostenne un salotto letterario partecipato da letterati dell’epoca, tra cui Neera (Anna Maria Zuccari Radius), con cui ebbe una lunga e profonda amicizia.

Durante lo scambio epistolare che ebbi con Vettore, egli mi commentò la vicenda accaduta al patrimonio della famiglia Castellani Fantoni.

La contessa Elena Maria Benizzi Castellani, ultima discendente della famiglia, lasciò in eredità metà dei beni alla Pieve di Azzate e l'altra metà alla Pieve di Coviolo, frazione di Reggio Emilia. L'archivio di famiglia, invece, fu inopportunamente frammentato e distribuito a diverse persone che avevano espresso il desiderio di avere qualche ricordo della contessa Elena. Lo stesso Vettore ne ricevette una parte, e verificato il mio interesse per Memini, mi propose di accettare alcuni documenti non ancora esaminati, affinché li studiassi.

I documenti che mi furono consegnati, prevalentemente manoscritti, sono molto frammentari e privi di varie parti, e non tutti sono direttamente relazionati con Memini.

Tra quelle carte, in particolare, ne trovai alcune piuttosto singolari.

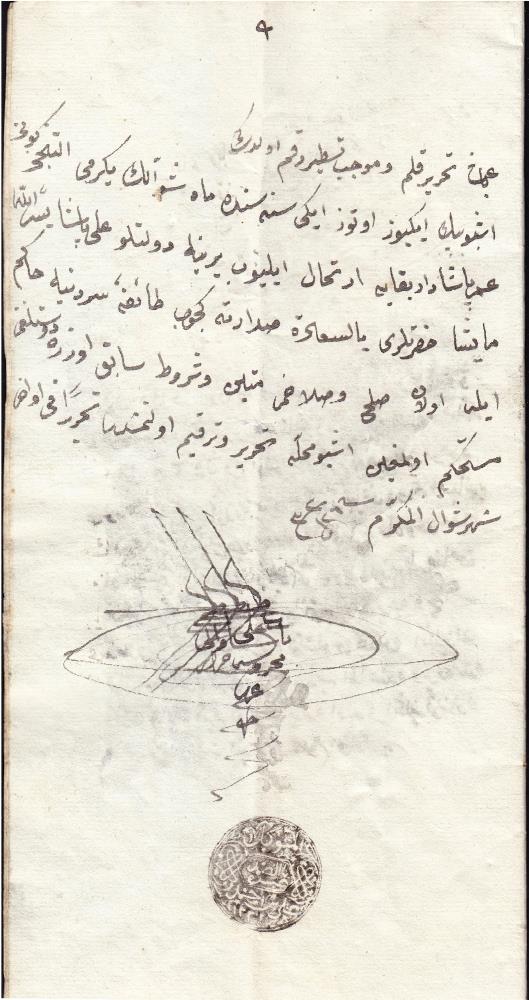

Il documento più strano è costituito da un fascicolo manoscritto in caratteri arabi, e con Sardinia come unica parola tracciata in caratteri latini e a matita. Con qualche difficoltà, riuscii a stabilire che il testo in questione fu scritto in turco ottomano, e con l’aiuto dell’amico Giorgio Luzzana, che coinvolsi nello studio dei documenti, fu possibile ricorrere all’ausilio di Mesut Sayan, uno studioso di Istanbul, cui affidare la traduzione, dapprima in turco moderno con caratteri latini e poi in inglese che, a mia volta, tradussi in italiano. Il documento si rivelò una vera scoperta, essendo il Trattato di Pace, del 1818, tra la Reggenza di Algeri, che faceva parte dell’Impero Ottomano, e il Regno di Sardegna. Normalmente, quando un governatore ottomano moriva, il nuovo reggente decideva se mantenere il Trattato, modificarlo oppure annullarlo. In questo caso, il nuovo dey Husayn, con quel documento, approvò la continuazione del Trattato di Pace precedente. Nella foto: 1818 - Una pagina interna del Trattato di Pace tra Algeria e Regno di Sardegna, con il timbro e la firma del dey Husayn.

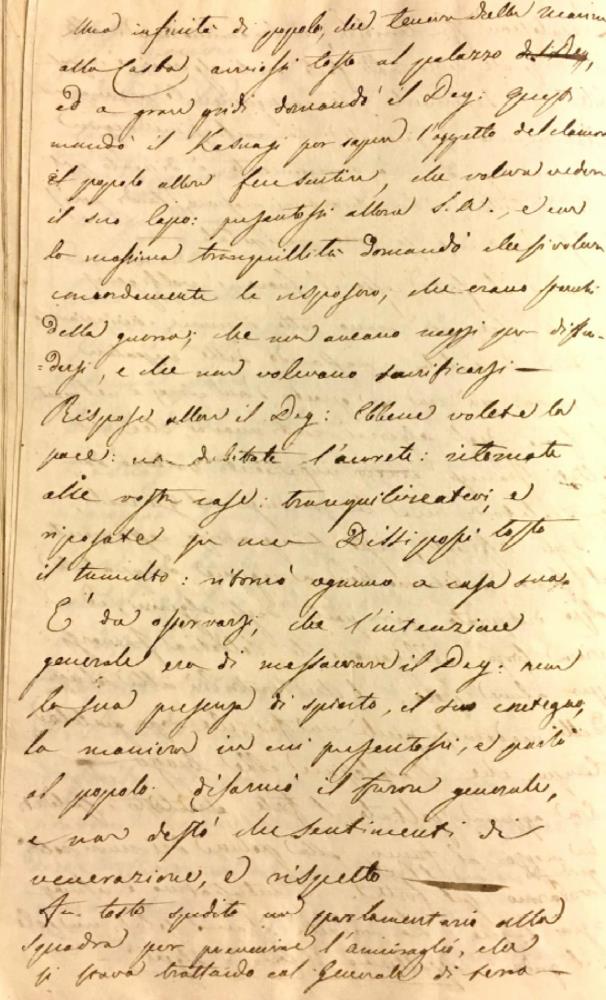

“Dey” era il titolo del reggente di Algeri e Tripoli durante l’Impero Ottomano, tra il 1671 e il 1830. In quel momento, il dey di Algeri era Al-Husayn III ibn al-Husayn (1765-1838), che fu l’ultimo governatore ottomano di Algeri, in carica dal 1818 al 1830, quando la Francia conquistò l’Algeria. Con riferimento alla lingua utilizzata per la scrittura del Trattato, bisogna considerare che il turco ottomano si esprimeva secondo tre registri linguistici: uno eloquente e colto, utilizzato per l’amministrazione e nella poesia, un altro mediano, per l’aristocrazia e il commercio, e il terzo volgare, parlato dalle classi umili. Secondo il traduttore, in questo caso, si tratta di una forma vicina alla lingua del popolo turco, motivata dalla formazione culturale del governatore di Algeri, nato in Turchia. Nella foto: 1830 - Ritratto del dey Husayn (https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/portrait-de-hussein-pacha-dey-d-alger).

Altri due fascicoli dell’archivio contengono le relazioni giornaliere dell’ “Agenzia e Consolato Generale di Sardegna in Algeri”: uno va dal primo gennaio al 30 giugno 1829 e l’altro dal 15 giugno al 4 luglio 1830. I due fascicoli descrivono in italiano gli avvenimenti quotidiani che accadevano ad Algeri in quel momento, e si concludono con l’arrivo delle truppe francesi che conquistarono Algeri, dando inizio all’occupazione del territorio algerino da parte della Francia e cambiando gli equilibri politici e sociali dell’epoca.

Vi si legge delle navi che giungevano al largo della costa algerina ma non osavano entrare nei porti a causa del “blocco”, e dei cannoneggiamenti reciproci dal mare verso terra e dai fortini disseminati lungo la costa verso i “legni”, le navi. Molto importanti sono le annotazioni riguardanti i vari tentativi di parlamentare da parte dei diversi diplomatici, soprattutto del Regno di Sardegna ma anche del Regno d’Inghilterra, del Regno delle Due Sicilie e del Gran Ducato di Toscana, per evitare la sempre più probabile guerra. Durante le varie fasi, ci furono scambi di prigionieri, e pure alcuni ammutinamenti con relativi impiccati ai pennoni delle navi. Si racconta del rapimento di giovani fanciulle cristiane ed ebree su commissione del governante, che le voleva nel suo harem, e delle trattative per liberarle. Si descrivono i commerci del Mediterraneo, con l’importazione e l’esportazione di vari prodotti, e lo scambio di corrispondenza. Ci furono pranzi diplomatici e feste popolari, battibecchi tra diplomatici stranieri e intrighi di corte.

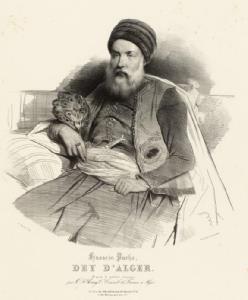

La tensione con la Francia ebbe origine dalla richiesta, da parte dell’Algeria, del pagamento di un debito contratto da Napoleone nel 1799 per l’acquisto di rifornimenti per le sue truppe impegnate nella campagna d’Egitto. Durante un incontro diplomatico presso la corte del dey, costui si alterò per l’atteggiamento elusivo della Francia, e sfiorò (altri riferiscono che “colpì”) con un ventaglio la spalla del console francese, peggiorando ulteriormente la situazione. I rapporti degenerarono rapidamente, e nel giugno del 1830 le truppe francesi sbarcarono sul territorio algerino e si scontrarono con le milizie locali, fino alla firma della resa da parte del governo di Algeri. Nella foto: 1827 - Incidente del ventaglio (https://leorugens.wordpress.com/2018/02/08/algeriade-1-pompeo-de-angelis/)

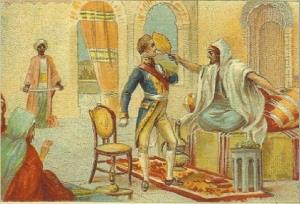

1830 - Una pagina del diario, dove si commenta della rivolta degli algerini, spaventati per lo sbarco dei francesi e l’impossibilità di opporvisi, che si rivolgono al dey chiedendo la pace, e lui li rassicura affermando che l’avranno

La presenza di questi documenti nell’archivio della famiglia Castellani Fantoni, è dovuta al fatto che la contessa Giuseppina Castellani Tetoni Fantoni sposò il conte Giovanni Luigi Dattili Della Torre, figlio di Giuseppe che, a sua volta, era il fratello di Luigi (nato nel 1771). Costui fu colonnello, agente e console generale di Sua Maestà di Sardegna ad Algeri, uno dei personaggi più in vista del momento, ed ebbe un ruolo significativo e pacificatore, finché fu possibile, negli eventi che portarono all’occupazione francese del suolo algerino.

Qualche tempo fa, dopo aver studiato adeguatamente i documenti, ho ritenuto opportuno proporli in donazione all’Archivio di Stato di Torino, che custodisce varie raccolte e testimonianze riguardanti il Regno di Sardegna.

La Storia si ripete, e oggi i conflitti bellici sono disseminati in ogni parte del Mondo, ma ciò che permette all’Umanità di proseguire ed evolversi, ben oltre le diversità di etnia, lingua, fede religiosa o cultura, è solo la Pace.

![]()

Articolo inserito in questo sito il 31/07/2025 dietro autorizzazione dell'autore, arch. Riccardo Scotti, che si ringrazia vivamente.